“我把‘会说话’的痰液当成了‘哑巴’,没想到导致母亲肺炎、高烧 2 个月的‘真凶’就藏在痰液里。”谈起去年那段惊心动魄的经历,张女士依然心有余悸,“那口被忽视的痰,不仅让母亲在生死边缘徘徊,还花费了 10 万元积蓄。”

如今,张女士将血泪教训转化成 20 个字的宝贵经验,希望能帮朋友们照亮前路。

长期吸入煤灰,加上家族遗传倾向,母亲最终难逃慢阻肺病的“魔爪”

我的母亲今年已有 86 岁高龄,她的故事还要从上世纪六七十年代说起,当时内蒙古地区的居民烧热水、取暖、做饭全靠烧煤,家里承包的供水泵房既要保障居民生活用水,还要负责生产单位用水,母亲每天都要给烧得通红的锅炉添煤掏灰。

家里厨房的炊事炉和卧室的取暖炉也由母亲照管,掏炉子时扬起的煤灰经常弥漫整个房间。那时既没有防尘意识也不懂湿式清扫,细小的煤灰随着每次清理四处飘散,加上厨房没有抽油烟设备,母亲的呼吸系统就这样日复一日地被侵蚀着。

△母亲带氧外出

此外,我的外婆早年间就因严重呼吸系统疾病离世,那时医疗条件有限,临终时也没有确诊是哪一种疾病夺去了她的生命。根据母亲回忆,老人家常年咳黄痰、气短,症状与现代诊断的慢性支气管炎非常相似。如今回想起来,这种家族性的呼吸系统疾病,叠加母亲长达数 10 年的烟尘暴露史,很可能共同导致了慢阻肺病的发生。

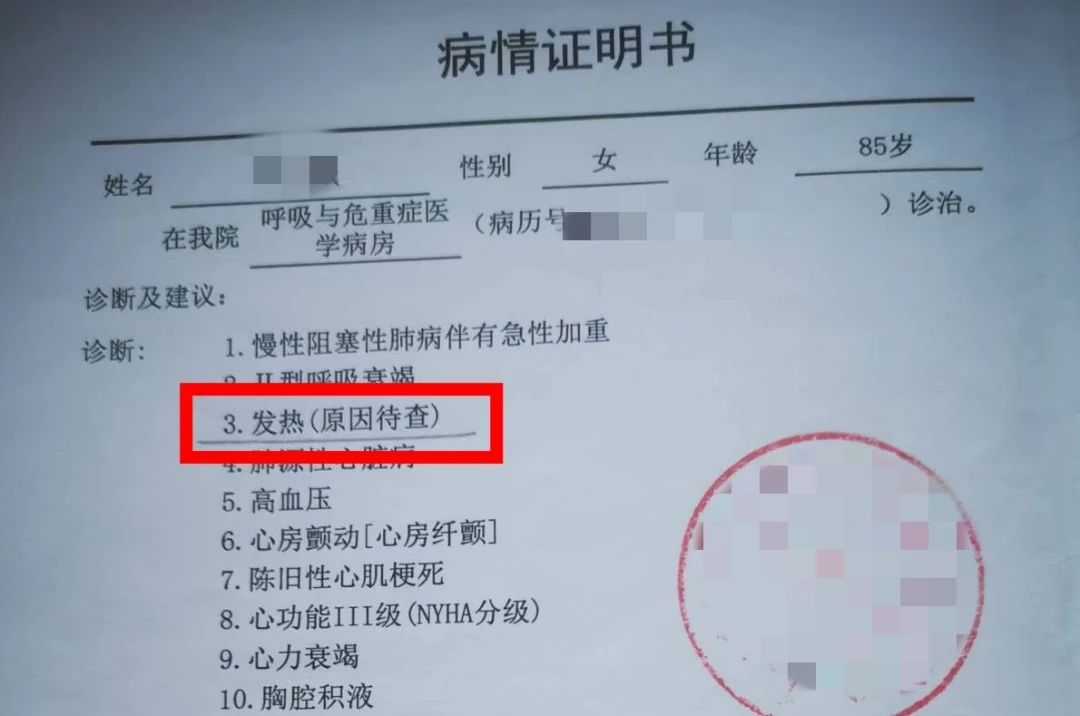

母亲住院 9 天始终无痰可咳,只能带着“发热待查”的未解之谜无奈回家

母亲确诊慢阻肺病至今已满 10 年,期间虽时有病情波动,但去年 5 月底的“插曲”最让我刻骨铭心,也让我积累了宝贵的照护经验。

记得那几天母亲出现严重的呼吸困难,走几步路就喘息如风箱,甚至隔着几米远都能听见她粗重的呼吸声。更令人揪心的是她出现明显的反应迟钝,平时爱聊天的她变得寡言少语,看电视时频频打盹,对家人的呼唤总要迟缓几秒才能回应。最蹊跷的是体温已升至39℃,她却浑然不觉自己在发烧。现在想来,老年人对病痛的感知确实会变得迟钝。

起初弟弟以为母亲的症状是暑热所致,但持续数天的高烧不退和逐渐加重的喘息让我意识到必须送医。在乌海三甲医院呼吸科住院期间,CT显示胸腔存在少量积液,最终确诊为慢阻肺病急性加重合并II型呼吸衰竭、肺动脉高压。为明确感染源,医护人员多次尝试获取深部痰液样本,但母亲住院 9 天始终无痰可咳。

各项检查呈现扑朔迷离的结果,肺炎支原体、流感病毒、新冠、结核等常见病原体均为阴性,血常规与隐血检测未见异常,血培养也没有发现致病菌。唯一阳性指标是肺炎衣原体,于是医生采取常规抗感染方案。然而,经过持续数日的治疗后母亲的病情仍未见好转,最终主任建议停药观察。母亲带着“发热待查”的未解之谜出院了,回家后体温竟奇迹般恢复正常。就在我们以为曙光初现时,居家第四天的母亲再度发热至38.2℃,气促喘息卷土重来。

由于轻视了重要的痰培养检测,真相再次“擦肩而过”

6 月中旬,持续发热的母亲住进银川某三甲医院的呼吸科。医生采用了静脉注射抗生素以及口服退热药的方案,但母亲的体温始终在 37.5℃ 至 38℃ 之间反复波动。住院期间虽然完成了血常规、CT等基础检查,却因为我们都没有重视痰培养检测,为后续病情发展埋下了隐患。

考虑到长期使用抗生素的风险,我和弟弟决定带母亲回家休养。然而半个月过去,她依然持续发烧,咳嗽时作时歇。看着她整日昏沉卧床,连简单对话都变得吃力,我揪心不已却束手无策。

抱着最后一线希望,我计划带母亲赴西安求医。但联系多家航空公司均被告知飞机上严禁携带氧气设备,而母亲当时几乎片刻也离不开氧气支持。无奈之下,我们只能选择从乌海启程,带着年迈的母亲踏上 800 多公里的高铁征程。途经银川时氧气将尽,我临时挂号联系当地医院补充氧气,最终由弟弟接应,连夜护送我们抵达西安某三甲医院。这一路波折重重,但只要能换来母亲的安康,所有的奔波都值得。

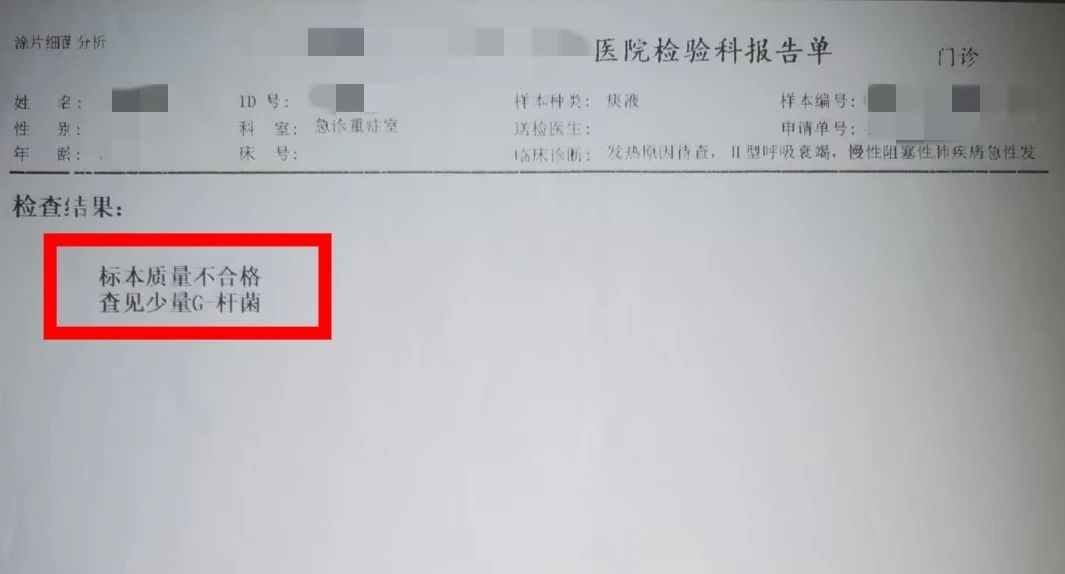

考虑到大医院床位紧张和母亲急需吸氧治疗的情况,我们第一时间带她到急诊科就诊。入住急诊重症室后,医生安排了多项检查排查发热原因,33 张化验单中,痰液常规检查报告特别标注“痰标本质量不合格,培养结果仅供参考”。

“邻床小伙包里藏着炸药!”二氧化碳潴留引发严重的谵妄症状,我们不得不动用呼吸机和转院

第 5 天清晨,母亲忽然拉着我慌张地说:“邻床小伙包里藏着炸药!”凭以往陪护经验,我意识到母亲这可能是二氧化碳潴留引发的谵妄症状。血气分析结果很快印证了猜想,动脉血二氧化碳分压升至 52 毫米汞柱。虽然数值超出了正常范围,但医生建议暂时先继续加强监护。

入院第 6 天深夜,我刚因疲惫不堪打了个盹,监护仪刺耳的报警声便将我惊醒。母亲不知何时扯掉了身上的电极片,留置针头歪斜地挂在手背上,红色血渍在床单上晕染开。后半夜她开始出现意识模糊,呼吸频率快得让人心慌。值班护士冲进病房时,母亲的血氧数值正在断崖式下跌。这次的血气报告让所有人倒吸凉气:二氧化碳分压数值已经飙升到了 92 毫米汞柱!

黎明时分,主治医生紧急联系另一家西安三甲医院呼吸科,动用配备呼吸机和微量泵的救护车转院。交接时,新接诊的主任眉头紧锁:“二氧化碳分压过高极其危险,如果无法有效控制,可能要切开气管。”重症监护室的大门在身后关闭,虽然暂时卸下陪护重担,我却整夜无眠,攥着两个月内的检查单在走廊徘徊。

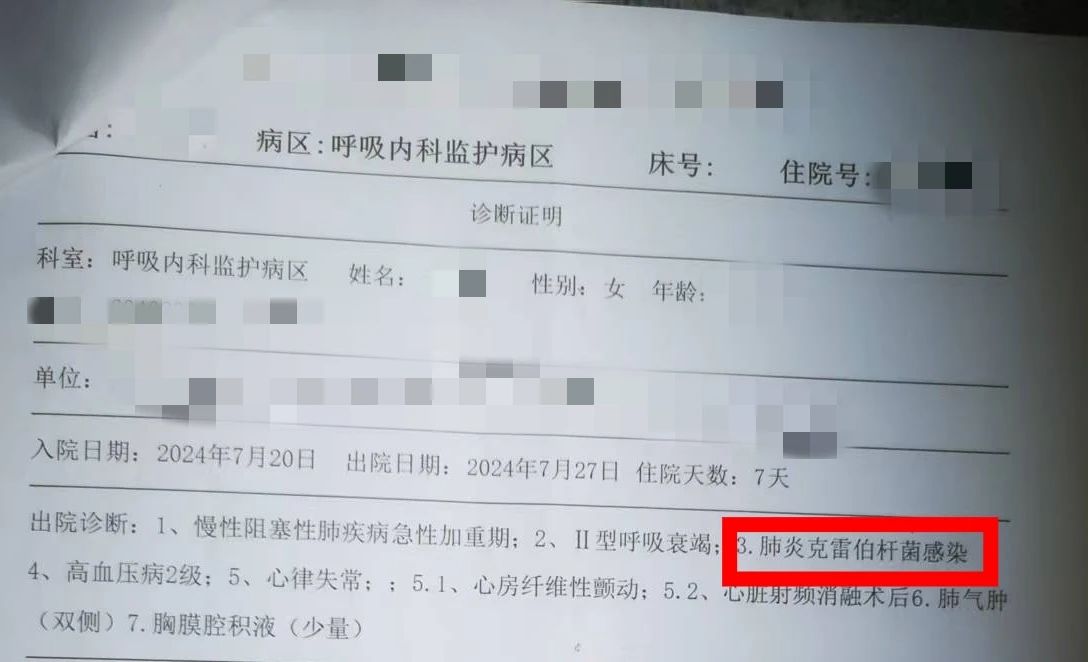

真相就藏在一直被轻视的痰液里,抓出“真凶”后,我们终于迎来了拨云见日的时刻

医护人员全天候关注着母亲的生命体征,结合她的身体状况定制治疗方案,通过药敏试验精准筛查后,选用了最有效的强效抗生素。第二天便传来好消息,母亲血液中的二氧化碳分压开始下降了。

我们再次为母亲做了痰培养检测,第 3 天清晨,医生拿着最新的痰培养报告告诉我:“这次终于找到了明确的病原体,是肺炎克雷伯杆菌。”在接受针对性抗感染治疗之后,母亲的体温渐渐恢复正常,这场艰难的求医之旅迎来了拨云见日的时刻。

母亲的体温虽已回落,但二氧化碳分压数值仍然偏高,所以谵妄症状没有完全缓解。治疗期间,为了避免意识模糊的母亲扯动鼻饲管、静脉留置针,医护人员在征得我们同意后使用保护性约束带固定了母亲的手腕。在谵妄症状的影响下,母亲误解了我们对她的保护,甚至出现攻击他人的情况。面对这样的困境,医护人员始终以专业态度悉心照料,经过近 10 天针对性治疗与精心护理,母亲的二氧化碳分压数值逐渐趋于正常,白天已经能脱离呼吸机自主呼吸了。

医生特意叮嘱我“预防为先”,4 件事是避免肺炎克雷伯杆菌再次感染的关键

出院前,医生告诉我,“克雷伯菌在鼻腔和消化道中定植,一般不会引起任何症状性疾病,当人体免疫无法控制克雷伯菌生长时,它就可能会引起感染。所以,一定要为您母亲提升免疫力,比如叮嘱她每天保证 7 到 8 小时的充足睡眠、多吃富含维生素和矿物质的食物,适度锻炼等等。”

“其次,要合理使用抗生素,不要在没有医生指导的情况下自行给她使用抗生素,以免产生耐药性;再者,要保持良好的个人卫生;最后,接种疫苗也很重要,接种流感疫苗和肺炎球菌疫苗可以间接降低肺炎克雷伯菌感染的风险,尤其是像您母亲这样的老年人和免疫功能低下的基础病患者。”

我复盘曲折的经历,整理了数条实用经验,希望能给正在经历艰难时刻的朋友一些方向

作为家中的长女,我退休后主动承担起照顾父母的责任,积攒了许多陪护经验。加之我在医疗纠纷调解委员会工作 3 年,接触过大量病例,自认对医疗流程和患者护理有较深理解。然而,这段陪伴母亲辗转 4 家三甲医院、历时 2 个月的求医经历,让我更加深刻地体会到慢阻肺病治疗和管理的复杂与艰辛。

△母亲出院后,家人们继续每天悉心照料

那段起伏不定的日子过后,除了医生叮嘱的“预防为先”,我还整理了几条实用经验,希望能给面临相似困境的朋友带来帮助:

一、重视痰液

起初带母亲痰培养检测时采集的痰液标本不合格,我也没有及时跟进检测,这让我们在求医过程中多绕了不少弯路。现在才懂得,每一口合格的痰液都是揪出致病菌的关键证据,今后一定会格外重视这类检查。

另外,我后来得知合格的痰标本一定要满足两个条件:首先,有效痰标本需要达到足够的细胞数量标准,而母亲咳出的分泌物中混入了大量唾液,稀释了痰液浓度;其次,采样前必须彻底漱口,避免口腔杂质影响检测结果。这两个条件看似简单,却是保证检验结果准确性的关键,都是患者本人以及家属需要特别注意的细节。

二、找对专科

这段波折让我明白,对于慢阻肺病等呼吸系统慢性疾病加重的情况,首诊选择呼吸专科往往事半功倍。急诊科在处理心脑血管意外等急症方面固然专业,但像母亲这种呼吸慢病加重的情况,直接到呼吸科就诊或许能更早锁定病因。

不过,我仍然特别感谢所有医护人员在紧急情况下的专业坚守,正是这份医者仁心,为母亲赢得了宝贵的康复机会。

三、细心观察

过去两个月里,我因为及时发现母亲因二氧化碳潴留引发的谵妄症状,多次为她争取到了宝贵的急救时间。作为非专业人士,我深知要辨别谵妄有多困难,那些突然出现的意识模糊、情绪波动、幻觉妄想等症状,普通人很难联想到是二氧化碳过量的信号。

我想特别提醒大家,日常陪护时多留意患者的精神状态变化。当发现性格突变、认知混乱或异常行为时,这很可能是身体发出的求救信号。建议立即记录症状出现的时间和具体表现,并且最好及时送医。有时候,我们的警觉或许就是抓住最佳救治时机的关键。

四、知识积累

我的经验不仅来自日常陪伴和过往工作,平时也会主动学习医学知识。比如通过关注《看呼吸》这类科普平台,我掌握了不少居家护理的实用技巧。去年冬天在照护母亲时,我从《看呼吸》平台学到的叩背排痰手法就派上了大用场。

大家平时可以多留意权威医疗机构的科普内容,把碎片时间变成学习机会。还可以在手机里建一个“家庭护理知识库”收藏夹,以便收集和定期整理平时看到的科普内容。这些看似微小的积累,却能让我们由“医盲”变为合格的照护者,进而更从容地应对各种突发状况。

患者故事征集

在过去两年里,《看呼吸》曾推出系列专访《我的呼吸故事》,很多呼吸慢病患者用心讲述了自己患病、看病的体验,比如,72 岁的魏大爷讲述了如何用四年时间就打破了“慢阻肺病不可逆”的魔咒,51 岁的张女士分享了一张“运动处方”扭转她人生轨迹的故事,一个 20 岁出头的极重度肺功能障碍患者讲述了自己如何用整个青春从恐惧变得无畏……

有读者从《我的呼吸故事》中获得了疾病知识,还有人汲取了面对困境的力量。

为继续传递这份力量,我们真诚地欢迎所有患有呼吸慢病的朋友们联系小助手,讲述您生病、看病的真实经历,或其他与健康相关的有趣体验或感悟,我们将会根据您讲述的内容撰写成文章。

大家也可以将自己的经历写成故事,并发邮件至editorkanhuxi@163.com投稿。

说明:

1、只接受基于本人或近亲属真实经历,不接受虚构内容。

2、稿件必须是原创且未在其他平台发表过。

3、文章字数建议在 1000-2000 字。

4、编辑部审稿、修改、加工后发布。

5、请在邮件中注明常用联系方式(手机号或微信号)。

6、对于接受采访或撰写故事的患者,文章一经发布,付稿酬 500 元/篇。

扫码添加小助手,加入患者群交流