推荐语

乔人立,医学博士,目前是美国南加州大学PCCM专科临床医学教授,中日医院特聘教授,美国胸腔医师学会中国事务总监,他还有一个很文艺的身份——医师报小樵医生在美国专栏作者。乔人立博士的文章,有医学的严谨又不失生活的幽默,除了医学图片,经常还结合情节配以美图,引人深思的文字与赏心悦目的图片完美结合。《呼吸界》今天推出乔人立博士的几篇文章,《艾科斯教授的传说》中可以看出他从一个年轻医生到资深医者,对前辈从崇拜到奋力超越的信心;还有给他印象深刻、不得不说的病例——《安卓娅不再来 - 在美国做医生的故事》,小编觉着这就是由一块菜叶引发的疑似肿瘤的不得不说的故事;还有说明了他为什么「展开了一场从匹马单枪开始,已经持续超过十年的上下求索的努力」的《方先生的病例及其后续影响—在美国做医生的经历》,这个努力,正是促成中美两国有关部门与组织协作,携手在中国按照美国模式开始呼吸与危重症(PCCM)专科医生培训项目。

「如果中国的医疗差于美国,我应该努力让我所关爱的人们也得到最佳的医疗。而且,我觉得自己处在一个独特的位置,不仅有责任,有义务,而且也有能力,有可能找到差别根源之所在并消除之。」乔人立说。

小编真心觉得,中国医学界和美国医学界,距离没那么近,也没那么远,因为有努力就会有成果。《呼吸界》给中国所有有志的医者加油!

2017年12月12日凌晨

乔人立博士写给《呼吸界》的前言

在美国做医生多年,有不少觉得值得留念的经历,于是抓空儿陆续写成个系列。出于尊重,而且美国有隐私法律,故事一般都是选择发生十年以上,将三个以上的身份、情节揉成一个半虚构的故事。可是,有两个故事却保持了很多原状(当然仍然虚构了身份特征等)。这两个故事都与中国,或者与我动念参与推动中国的PCCM专培事业有关。显然,这两个故事的最佳读者应该是国内呼吸界的同行,想来这也是《呼吸界》编辑约稿转发的原因。

早年在协和读研究生时,听过一个半临床的讲座。那是专门为学生讲的,讲者是旧金山的M教授,我们的罗慰慈主任亲自主持,讲的是影响肺水肿的静水压差。我在美国的科研与临床工作几乎都结缘于这次讲座。

首先,我在哥伦比亚大学完成博士论文,导师JB,就是完成讲座里科研工作的第一作者。后来,我更是直接来到UCSF做的PCCM专科培训,与M教授本人在工作上有过密切接触。岂知在我虽然如同万里投师,两位导师对中国学生的第一反应却都是惊讶无比,很让人难堪,显然至少那时在他们心里的中国是落后不入流的。后来干的不错顺利毕业,心中难免有几分扬眉吐气的感觉,于是有了「艾克斯教授的传说」。里面除了一种年轻气盛时的「争气」,稍带揶揄的口气也带着些替中国出气的意思。重要的是,这些经历告诉人,无论怎样的世界级鼎鼎大名,仍然彼可取而代之也。

后来,开始接诊中国来的患者,便有了「方先生病例」的故事。这次触动更大,而且考虑事情更成熟了些。触动之处在于,国内一谈到医生、医疗质量便是论来论去,成套的医德,大医精诚,大爱无疆等等难以兑现落实的「虚招」。而我的切身体会是,中国如果有可以向美国学习之处,实际最重要的是一丝不苟的做好最基本的实干工作,打好最基本的基础,踏踏实实、不折不扣的敬业精神。这些工作既容易又困难,关键在于能否真正意识到其重要性必要性,想不想下定决心,踏下心来去做,去把事情做好。最具体的体现,就是开展专科培训。

这两个故事便是我不惜代价,花大心思回国帮助推动PCCM专培的原动力。第一个故事也许可以激励后生,不要虚度光阴,努力让自己成为能符合世界上任何标准的专科医生。第二个故事则希望动员业界同事,大家一起努力让中国的PCCM,乃至整个的专培事业超过美国,领先于世界。现在,我们的条件成熟,除了经济硬件的好转,我们的PCCM专培事业有国家的支持,有钟南山和王辰等有识之士作为领军,万事俱备情势大好。可是,这样规模的带有开创性质的事业需要整个业界齐心协力,每个人都当成自己的事情去参与,去努力,在实干中求改进。而无论个人力量如何渺小,只要坚持仍然可以有所成就。

乔人立,医学博士

美国南加州大学PCCM专科临床医学教授

中日医院特聘教授

方先生的病例及其后续影响

——在美国做医生的经历

乔人立 - 临床医学教授

南加州大学PCCM(呼吸与危重症)专科

原载华夏文摘 - 小樵

刊登 - 中国医学人文杂志

方先生的病例发生在将近十几年以前。病例的诊断过程相当复杂曲折,实际上其中的医学借鉴价值也确实非常丰富,因此被写作为病例报告正式发表。不仅如此,这个病例在被我们在美国英文杂志将其发表并被引用转载多次以后又被人以中文翻译在国内再次发表,只是在二次中文发表时,所有美国参与人的名字都被抹掉了。

但是,这个病例最值得介绍的后续作用却并非在于纠缠作者荣誉或是版权,而是在于其后引发的社会影响。其影响非常之大,不夸张地讲,无论别人或是官方是否会予以承认,以这个病例作为契机,中国十几亿人口享受的医疗质量有希望终将获得进一步大幅改善。

方先生是我出诊洛杉矶所接诊过的中国病人中的一位。他是一位名副其实的「中国」病人,万里迢迢从中国专程飞到美国来看病,然后回到中国并继续在「美国」医生指导下接受治疗,最终痊愈。

从这份不远万里的折腾就不难看出,这显然是个疑难的病例,但接诊病例时最让我不得不格外重视的是,来美之前他曾经在国内几家著名医院求医,介绍他来美国的都是国内屈指可数的名医,而且先是电邮,后来更是多次越洋电话,那时国际长途一分钟就一块多美金。

人没到,压力已经高筑,因为很显然,我相当于是代表着「美国」医疗界接诊下一个几乎倾中国全国之力而仍然没能处理得了的病例~~~

方先生四十多岁,是位业界老总。他被介绍来美国看病不单单是因为拥有足够的钱财地位,关键是来美之前,他在中国求医就诊已经历时十个多月,住院几次,还是未能建立一个明确诊断。

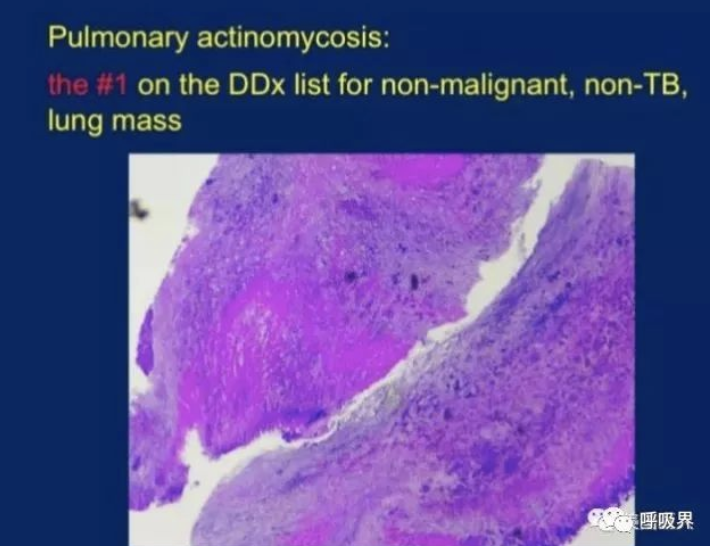

方先生的主诉是咳血。十个多月前,出现痰中带血,晨起时尤甚。痰量并不大,但却总掺着暗红色血丝。去看病的第一次,简单的x光胸部平片上就已可以看出病情的严重。他的右上肺有一大片阴影,边缘鼓起多个棘突,中央区域已经开始形成空洞。这样的症状与影像表现加在一起,就连外行的病人自己也意识到,首先怀疑的就是肺部肿瘤,而且恶性的可能性极大。

第一家就诊的医院的医生没有耽误,立刻实施气管镜检查,组织活检病理报告回来:组织坏死,但未见恶性细胞,无法诊断。细菌培养结果阴性。但既然未见肿瘤细胞,医院于是经过会诊决定,使用经验性青霉素治疗。所谓「经验性治疗」意思是在没有确诊的情况下,根据经验推断出一个最可能的诊断,并开始据以进行治疗。

广谱青霉素点滴一周,阴影缩小。

不料,抗菌素疗程结束一月后复查,阴影又恢复了原来大小。

这样的表现可以说是典型的阻塞性肺炎,而最常见的阻塞机制就是有新生物堵住了气管,使得气道分泌物排出不畅,积累形成感染炎症。所谓「新生物」,多半就是肿瘤代名词。使用抗菌素可以减轻炎症,但是因为造成气道阻塞的机制没有消除,炎症因此复发。

可想而知,这样病情之下,求生求治的强烈意愿在此后几个月里促着方先生尽倾资源,先后跑了几大城市,几大医院,几大名医。气管镜活检三次,但三次病理报告均未见到肿瘤细胞。无诊断的经验性抗菌素治疗又进行了若干次,最长一次静脉点滴用最新最贵的抗菌素连续6周。然而,每次治疗都似乎有效,但每次停药后,肺部阴影又都顽固的重新出现,而且似乎每次都有所增大。

多位医生很有把握的告诉方先生,肯定不是肿瘤,不必担心。

可到底是什么呢?「问以经济策,茫如坠烟雾」,却又谁也说不上来。

终于,我的一位师兄提醒他,去趟美国求诊吧。病情反复发作,没有个明确诊断不是个事儿。

确实不是个事儿。对于病人自己,知道自己肺里有阴影又不断咳血,更还不止不是个事儿。 医生们可以不再担心,可患者自己却根本没办法做到不担心。

我在门诊接下方先生,第一眼见到他我就知道不是肿瘤,不仅如此,我还知道肯定不是一般的细菌性肺炎。

不是要抓点支离破碎的线索就顺杆自我吹嘘怀有「望而知之」之神功,情况明摆着,方先生为病所困已近一年,可一般情况仍然良好,体重不减,而且白细胞正常只有些许低烧。多数肺癌预期寿命很短,而这么大的阴影如果是细菌感染,炎症表现的红肿热痛四大临床特征是逃不掉的。

可是,与国内同行们所处位置不同,病人大老远飞来美国专程找我看病,我不能只告诉病人一个推测性诊断,然后打发回家。

方先生带来的病历厚厚的一大叠,胸腔CT扫描十几套。可既然迄今未能诊断,一切还得从头开始。首先在我院再次胸腔CT,图像验证了右上肺阴影,宽8厘米,长4厘米,周围还有几个卫星结节,阴影的质地与软组织类似,因此与肿瘤非常吻合。但假定真要是肿瘤,这样的大小再加上卫星灶就已是分期晚期,那样的病人多半已经出现恶液质表现,表现为极度厌食导致明显消瘦。

黄色的「痰栓」

坏死性炎症

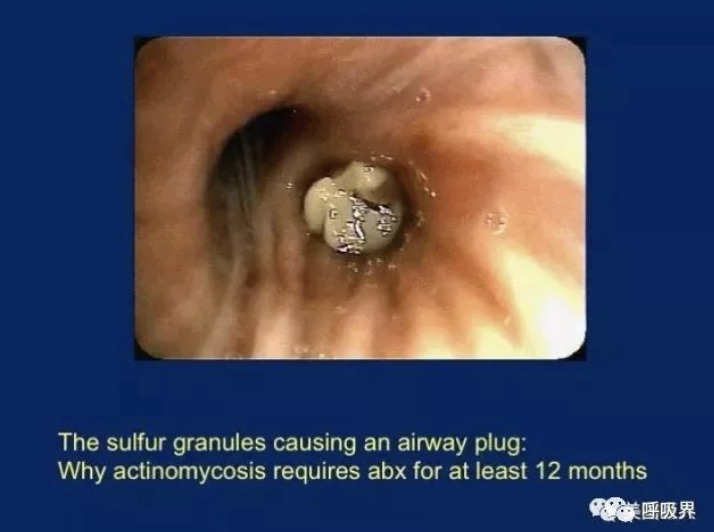

接下来做气管镜检查,冷光源下见到了病灶, 一团荧黄色、纤维质地的物质堆积着堵在右上肺后叶支气管开口处。到此,我的心中已经有了眉目。国内的气管镜报告上曾经有两次提到「痰栓」,肯定指的就是这种东西。

这种东西我自己也是第一次见到,但是却在教科书上见过典型照片,和眼下几无二致。美国的专科培训(Fellowship)三年过程中,除了每天按照设计好的临床轮转认真认识每一个遇到病例,在实干中学习,而且从第一年就得开始着眼于毕业时的必须通过的专科认证考试。大部头的肺科教科书从头到尾读过,关键是要想通过高难度的认证考试,不但要仔细认真的读,而且要记在心里,印在记忆中。

「你觉得这是什么?」我问在跟着我轮转的专科住院医艾德华。

「痰栓。」他不假思索,回答很肯定。

「中国来的报告也是这么叫。你别下结论,直观描述一下所见。」

「黄色,纤维质地,活检钳子夹上去像是棉絮。」

「对呀,痰栓是黏液成分,应该没有棉花质地。」

我吩咐爱德华回去读一下什么叫「硫黄颗粒」,然后回来跟我讨论答案。

两天后我院病理报告回来:坏死性炎症,未见肿瘤细胞,无法诊断。美国报告和中国报告的内容甚至措辞都是一模一样,唯一不同处是美国报告用的是英文。

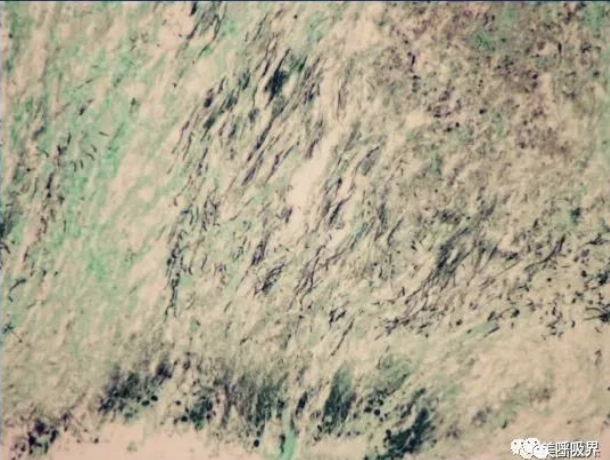

所幸此时爱德华已经对硫黄颗粒很有了解,知道这种物质是放线菌的特有分泌物。他直接去找病理科,要求追加含银染色。在特殊染色下,在方先生右上肺叶里面潜伏生长已有年余的放线菌,以其特有的如同光芒四射状的细长菌丝,终于露出了庐山真面目,被揪了出来。

于是,明确诊断的关键一步所需的特殊染色由一位受训第二年的美国专科住院医提出。

此时,方先生来美国看病仅仅是第四天。

光芒四射的放线菌丝

有了明确诊断,治疗方案随之明确。青霉素类是正确有效的抗菌素选择,但要根除放线菌,疗程要连续用药至少十二个月,这就解释了方先生肺上的阴影为什么顽固的反复。在此,一般经验性治疗除了无法根治,拖长了还会造成病菌衍生出耐药抵抗。

再过一周后方先生回国继续完成治疗。此后每月一次,后来改成每3个月照一次胸片寄给我看,直到最终完全痊愈。

后来,方先生痊愈后去过西藏珠峰大本营,高原缺氧行走自如,他的病情没有给他的呼吸功能留下任何后遗症。方先生还曾经特地邀我去参观过他的事业。他在三省市有五家工厂,雇员上千。那十几月里,老总病情不明,企业前途随之不明,近千人切身利益攸关,前途未卜,一直跟着悬着心。

这是一个很曲折而结局又非常完美的故事,可方总的病例带给我的触动却远不止于此,其后续影响也远不止于此。

按照中文媒体中常用的描述方式进行总结,如果将这一病例跨越两国求诊的过程比作中美医学服务之间的PK,一个在中国历经多家最资深会诊十个多月而无法建立诊断的病例,由一名美国受训刚第二年的专培生用了不到一周的时间迎刃而解。

一家「完胜」。自然,另一家就应该算是「完败」。

可我的心中虽然难免会有破解一道困扰多人已久难题后的成就感,却一点感觉不到泾渭分明,黑白清楚的所谓「胜」与「负」。

我是病例的「美国」主治医生,诊断染色也是在我密授锦囊指导下才发生的,可我却又是从中国医学院毕业。凭着中国医学院的教育底子,我是在医学院毕业十年后,一天没做过临床,甚至没有读过一本英文临床教科书的情况下,一举考过美国医生执照考试而开始做美国医生的。我不光在任何情况下都不会说祖国的不好,关键我从心里觉得中国医学教育给我打的基础乃是属于非常的雄厚,让我终生受益。

病例真正让我触动之处在于,谁都无法否认,病例反映出在中美两个医学系统之间存在着巨大差别。可我自己应该算为那个系统?病例的内含还不是要激发人们讨论身份认同社会分类,更为重要的是,我自己的老母家人朋友和十三亿国人同胞一样都在中国医疗系统的照顾之下。我心中由此生发出一股无比强烈的感觉,如果中国的医疗差于美国,我应该努力让我所关爱的人们也得到最佳的医疗。而且,我觉得自己处在一个独特的位置,不仅有责任,有义务,而且也有能力,有可能找到差别根源之所在并消除之。

为此,我展开了一场从匹马单枪开始,已经持续超过十年的上下求索的努力。

一谈中美医学质量差别,有关人士第一条论及并引以为傲的就是中国医生比美国医生经验丰富,见的病例多。言外之意,要是有了别的条件中国医生水平就要高得多。

不错,中国医生出门诊,一小时看十个以上病人,美国医生门诊一个初诊45分钟,复诊20分钟,接诊数量与随之而来的「经验」差别可以高达几十倍。

可是,放线菌在扬尘中广泛存在,放线菌感染是病从口入,牙龈感染几乎是所有内脏感染灶的源头。放线菌病发现已经上百年,那时美国发病率曾经很高,可如今美国几乎人人一年洗牙两次,近几十年来放线菌病已经变得极为少见,因此病例才值得予以报告。

中国的飞尘肯定不会小于美国,中国人口腔清洁保健也应该不如美国,人们还没有常规牙医保健的习惯,放线菌病例肯定比美国多,因此中国医生处理过的放线菌感染病例应该远高于美国,只是大多数病例的诊断在「经验性治疗」中被掩盖淹没,没得到认识。

这个病例清楚的说明,原始经验并不足以自然或必然的转化为有用的临床知识,无意识的,不加提炼升华的「经验」积累再多也根本不足以造就高明的医生。

中国的医疗界有我的师长同辈,我尊敬的同事朋友,他们有的受过与我同样的医学院教育,有的甚至就是教过我的老师。无论如何,我都无法将中国医疗界加在一起比不上美国一位受训中的住院医生接受为事实。就是如今活跃在中国医疗第一线的后辈也都比我们医学院毕业时精明强干得多。

课本教育,理论知识传授,现在的中美差别只在于语言,因为如今网络时代无论教科书还是医学文献都可以达到及时彻底的交流。就是语言差距也在缩小,许多中国一流医学院都已开始英文上课,许多中国学生们的英文甚至不带口音,好得甚至听不出是在说外语。

中国医生的智力与勤奋远在美国人之上。而且,不可否认,这个病例如果发生在美国,同样也很可能延搁十几个月才能确诊。因此,只要学生肯学,医学院教育与医生受教育质量也不足以造成中美之间的明显差别。

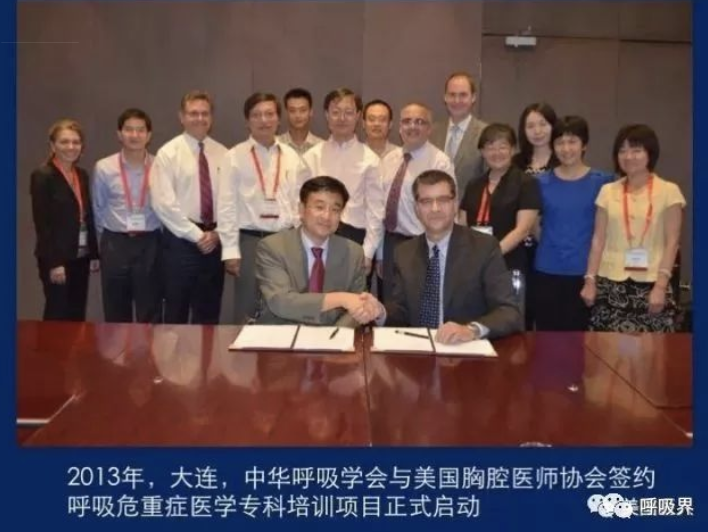

经过多年努力,反复说服论证,我已经促成中美两国有关部门与组织协作,四年前携手在中国五座城市八家医院,按照美国模式,首次开始了呼吸与危重症(PCCM)专科医生培训项目。这是中国从来没有形成正式框架的医学院毕业后培训。

去年培训项目推广至二十到三十家医院。有关政府部门也已经批准开始筹备在全国所有医学专业开展专科医生培训。PCCM成为首批三个试点专业之一。

出于对其社会影响潜力的评估,中国PCCM在中国仍然处于讨论来讨论去阶段时,甚至仍然面临不小的阻力,却就首先在美国获得了国家级奖项。

首批学员毕业

美国CEO协会2016年度高峰成就奖第一名

颁奖仪式 中国人民获益 美国人民颁奖

不消说,这样规模的医疗教育改革在中国如果得不到政府部门的批准与支持就无法成功,而政府介入之后却有可能不愿意承认这是来自美国的帮助,更有可能不会承认这一切起自一位说不清算是美国还是中国医生自发独立的努力。

更重要的是,应该想一想,一项利国利民的事,做起来为什么这么难?

不为求偿留名,能让尽量多人理解专培的意义,理解专科培训为什么应该做,应该怎么做,让十几亿人民医疗质量真能因此得到改善,善莫大焉。

参与此项目的中美部分同事们

参加PCCM呼吸与危重症专科培训的医院

北京北大医院

北京北大人民医院

北京医院

解放军301总院

中日友好医院

北大三院

上海瑞金医院

广州医学院第一附属医院

成都华西医院

长沙湘雅医学院第一附属医院

天津医科大学总医院

西安交通大学第一附属医院