引言

激素敏感性咳嗽是指糖皮质激素治疗有效的慢性咳嗽,包括咳嗽变异性哮喘(CVA)、嗜酸粒细胞性支气管炎(EB)、及变应性咳嗽(AC)。慢性咳嗽患者中约63%的患者被诊断为激素敏感性咳嗽,其中CVA占比达32.6%,是我国慢性咳嗽的首要病因 [1,2]。FeNO检测对CVA的诊断与风险评估具有重要作用。2015版咳嗽的诊断与治疗指南中,对CVA患者推荐使用吸入糖皮质激素联合支气管扩张剂进行治疗 [3],经验性治疗的合理使用同样可以取得较好疗效。

一、激素敏感性咳嗽的临床表现

症状依病因不同而有所差异。CVA临床表现为刺激性干咳,通常咳嗽比较剧烈,夜间及凌晨咳嗽为重要特征。感冒、冷空气、灰尘及油烟等容易诱发或加重咳嗽。研究发现,夜间咳嗽是预测CVA的重要因子 [4]。EB临床表现主要为慢性刺激性咳嗽,常是唯一的临床症状,干咳或咳少许白色黏液痰,多为白天咳嗽。AC的临床表现为过敏原诱发的干咳,常伴有咽喉发痒 [1]。

二、激素敏感性咳嗽的辅助检查

激素敏感性咳嗽的诊断除了结合临床表现,还需要依靠相关辅助检查,包括:诱导痰细胞学检查、肺通气和支气管激发/舒张试验、呼出气一氧化氮(FeNO)检测、外周血嗜酸粒细胞计数和过敏原检测 [1]。

1、诱导痰细胞学检查

痰液中嗜酸粒细胞增高可以作为判断激素治疗是否敏感有效的指标之一 [5]。诱导痰嗜酸粒细胞数增高(>2.5%)是诊断EB的必需指标 [6]。CVA患者诱导痰嗜酸粒细胞增高,但较传统哮喘百分比略低,且嗜酸粒细胞升高者气道反应性也较高 [7]。AC患者诱导痰嗜酸粒细胞比例正常。

2、肺功能检查

肺功能检查主要包括肺通气功能检查,支气管可逆试验(含激发试验与舒张试验)。对于以咳嗽为主要或唯一表现的患者,肺功能对CVA和EB等激素敏感性咳嗽的病因诊断具有重要价值,推荐作为常规检测项目 [8]。

3、呼出气一氧化氮(FeNO)检测

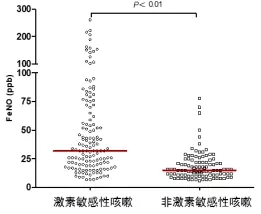

除AC外,激素敏感性咳嗽存在嗜酸粒细胞性气道炎症 [9]。FeNO对诊断AC以外的激素敏感性咳嗽具有重要的临床意义。研究发现,激素敏感性咳嗽患者的FeNO水平显著高于非激素敏感性咳嗽患者 [10,11](如图1)。

图1:激素敏感性咳嗽组与非激素敏感性咳嗽组的FeNO(ppb)对比

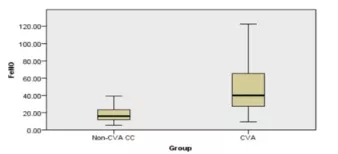

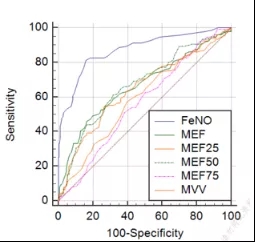

FeNO对CVA的鉴别及风险评估具有重要意义。与非CVA患者相比,CVA患者的FeNO水平更高(如图2)。对于不能进行支气管激发试验的病人,FeNO>25ppb联合小气道功能检查可进一步提示CVA风险(如图3)[12]。两项Meta分析结果证实,FeNO预测CVA的敏感性(0.72和0.74)和特异性(0.85和0.82)较高[12,13]。

图2:CVA组与非CVA组FeNO检测对比

图3:FeNO检测联合小气道功能检查对CVA诊断的敏感性

此外,FeNO在EB的辅助诊断中也极其重要,FeNO在31.7ppb时对EB诊断的灵敏性和特异性为86%和76%[14]。

三、激素敏感性咳嗽的治疗

CVA的气道反应性与典型哮喘相似,研究发现,CVA组与典型哮喘的炎症介质没有显著性差异[15]。2015版咳嗽的诊断与治疗指南中做出更新,将抗哮喘治疗有效列为CVA的诊断标准之一。推荐CVA患者使用吸入糖皮质激素和支气管扩张剂的复方制剂,更快速有效地缓解咳嗽症状,建议治疗时间至少8周以上[2]。指南建议首选吸入糖皮质激素对EB进行治疗,持续应用8周以上。AC患者建议采用吸入糖皮质激素治疗4周以上,初期可短期口服糖皮质激素(3-5天)[2]。

在病因诊断不确定的情况下,经验性治疗可作为一种替代措施。研究发现,基于临床特征进行经验性治疗,比如经验性治疗三步疗法,可以快速缓解咳嗽,咳嗽总体缓解率81.2%-91%[16] ,咳嗽缓解中位时间14.5天[17] 。

总结

激素敏感性咳嗽是我国慢性咳嗽最常见的病因,严重影响患者的日常工作与生活。FeNO检测有助于辅助诊断。建议使用吸入糖皮质激素联合支气管扩张剂进行治疗,病因诊断无法确定时,可选择经验性治疗。

参考文献

1. 赖克方. 中国临床医生, 2014(7):8-10.

2. Lai K, et al. Chest. 2013 Mar;143(3):613-620.

3. 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组. 中华结核和呼吸杂志. 2016;39(5):323-339.

4. Lai K, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Jan;9(1):426-432.e2.

5. Brightling CE, et al. Chest,2006, 129(5):1344-1348.

6. 罗炜. 国际呼吸杂志, 2007, 27(16):1213-1215.

7. Gao J, et al. J Inflamm Res. 2020;13:1167–1173.

8. Graham BL, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Oct 15;200(8):e70-e88.

9. Lai K, et al. Respirology. 2016 May;21(4):683-8.

10. Yi F, et al. Chest. 2016 Apr;149(4):1042-51.

11. 王芷婧. 国际呼吸杂志, 2020, 40(5):359-367.

12. Chen FJ, et al. J Asthma. 2018 Jul;55(7):750-755.

13. Song WJ, et al. J Allergy Clin Immunol 2017.

14. Oh MJ, et al. Chest. 2008 Nov;134(5):990-995.

15. Diego AD, et al. Allergy 2005, 60:1407-1411.

16. Yu L, et al. Ther Adv Respir Dis, 2017, 11 (6):225-32.

17. Deng HY, et al. Clin Respir J. 2016 Sep;10(5):622-30.

作者简介

邱忠民

医学博士,教授,博士生导师;同济大学附属同济医院呼吸与危重症医学科主任医师,科主任;中华医学会呼吸病学分会哮喘学组委员;上海市医学会呼吸病学分会副主任委员;上海市医师协会呼吸医师分会委员;中国咳嗽联盟副主席;中国咳嗽诊治指南2009年版和2015年版修订专家组成员。

本文完

排版:Jerry