2019年10月14日 9:00AM,在呼吸三部东查房室,呼吸中心按照教学安排举行了每周一次的Morning report。今天Morning report的指导教师为主诊医师任雁宏老师,并很有幸地邀请到美国麻省医学院内科主管、毕业后医学教育副主任、内科副教授Richard Forster教授进行指导,全科20余名住院医师参与讨论。

根据这个病例的特点可以列出7种鉴别诊断,如何逐步深入认识典型病例?

本次Morning report讨论课讲的是一个较为典型的「变应性支气管肺曲霉菌病(ABPA)」的病例。

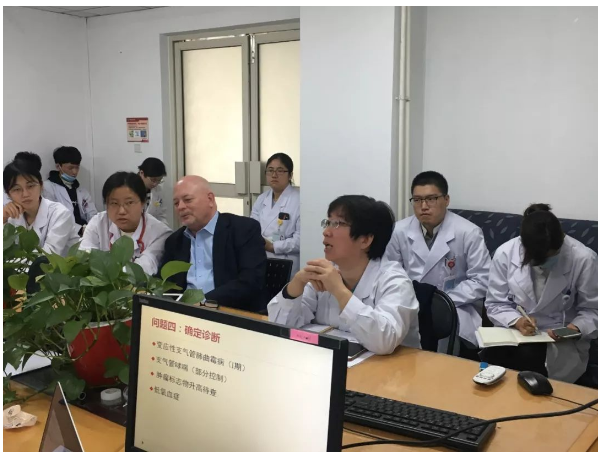

牛宏涛大夫介绍完病例后,在场住院医师们纷纷提出问题列表,并按照「病例特点、初步诊断及鉴别诊断、需要的辅助检查、确定诊断及治疗原则」的顺序展开讨论,并对此患者的病例特点进行提炼总结。随后,主持人让大家根据患者的病例特点列举出所有的鉴别诊断,最终列出了7种鉴别诊断。

大家又按照Morning report的思维诊断模型「三分类法」把可能的诊断分类:第一步是列出所有鉴别诊断的排序;第二步是选出最可能的几个诊断提出需要进行的辅助检查,并把辅助检查的重要性排序;第三步是根据给出的辅助检查结果确定最终诊断。

最后,主持人总结强调了ABPA的诊断标准及注意事项,大家针对探讨了本病的治疗原则,尤其针对是否需要加用抗真菌治疗进行了深入探讨。通过上述讨论使得参与者们对于ABPA这一疾病有了较深入的认识。

牛宏涛住院医师汇报病历

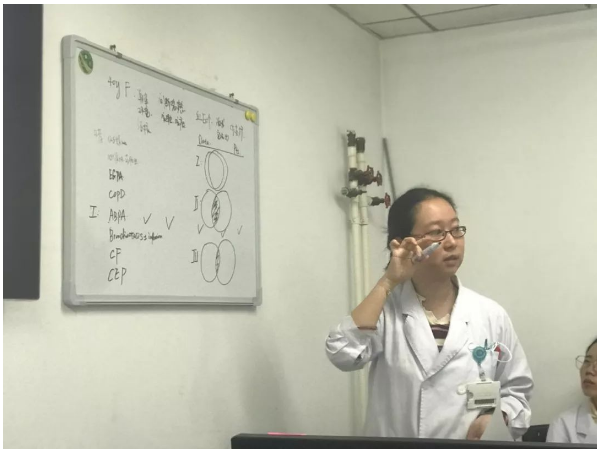

黄琳娜PCCM专培医师主持讨论

任雁宏主诊医师进行指导补充

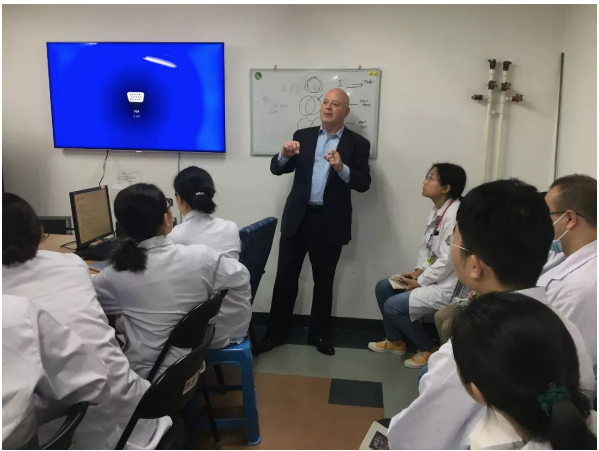

Richard Forster教授的点评是重头戏:权威讲解鉴别诊断模型「三分类法」注意事项、辅助检查选择

Richard Forster教授对我们此次教学活动进行点评教授,这也是这次Morning report的亮点及重头戏。Richard Forster教授曾长期担任内科住院医师培训项目主任,他高度评价了我们活跃的讨论气氛及相关讨论分析,并非常耐心地给我们讲解了鉴别诊断模型「三分类法」的注意事项:

1、三分类法是比较某一疾病的典型临床表现与我们患者的临床症状的符合程度,必须建立在对所鉴别疾病深入了解的前提下,否则机械地套用可能会产生错误的判断;

2、在I类疾病中,单独强调了Ib类诊断,即可能的危及生命的诊断,比如如果一个病人是以「呼吸困难、胸痛」为主诉就诊的就必须首先除外肺栓塞这一类危及生命或具有治疗决策意义的诊断;

3、在疾病的不同阶段三类诊断是可能发生相互转换的,需随时动态观察。

针对辅助检查的选择,教授告诉我们,可以根据「三分类法」进行检查的安排:

对于I类诊断,需进行支持此诊断的相关辅助检查;

对于II类诊断,可进行部分检查;

而对于III类诊断,不建议进行相关辅助检查,原因是如果进行了诊断III类诊断的辅助检查很可能会获得假阳性结果,从而导致我们在错误的方向上进行更多的检查,即误导了我们的诊断方向又增加了对病人的创伤性及经济负担。

最后,教授鼓励大家积极参与这种类型的学习形式,并把讨论病人当做自己管理的病人参与进去。

Richard Forster教授进行点评和总结

Morning report已成为呼吸中心的常规教学任务

目前,Morning report已成为呼吸中心的常规教学任务,每周固定时间地点进行一次。主要由住院总医师或专培医师引导参加规范化培训的住院医师针对收治患者的诊断、鉴别诊断、治疗方案进行的讨论,有病例的主诊医师进行指导及点评。

此次教学活动,通过Richard Forster教师深入浅出的讲解,让我们对Morning report的思路和流程有了更清晰的认识。随着此项教学活动的进行,日积月累必将会对我们诊断能力及交流沟通能力的提升大有裨益。

作者介绍

任雁宏

副主任医师。中日友好医院呼吸与危重症医学科三部主诊医师。中华医学会呼吸病学分会间质性肺疾病工作委员会秘书。中国医师协会呼吸病学分会间质性肺疾病工作委员会委员。

黄琳娜

2015年毕业于首都医科大学临床医学七年制,现任中日友好医院呼吸与危重症医学科住院医师,2017年进入PCCM培训项目。