“二十斤米面扛在肩,一口气爬上七层楼,对我来说是小意思!” 67岁孙老师声音洪亮、脚步稳健,远超同龄人的彪悍体能令人惊叹不已。

谁能想到,这位海边能游泳、家里能撸铁、爬楼不费劲的“硬核大爷”,曾是一位连平地快走几步都会胸闷气短、咳喘连连的中重度慢阻肺病患者?他的蜕变背后有着怎样跌宕起伏的故事?

△ 冬季在西双版纳澜沧江里游泳

那黑色浓痰和异常憋闷可谓刻骨铭心,只可惜等了11年才真相大白

2008年,我所在的单位响应“退城进园”政策,需要整体搬迁。当时有一个特殊环节让我如今仍记忆犹新——带领职工拆除厂区的吸尘室。这个吸尘室长期处理棉花和亚麻纤维产生的飞尘,内部沉积了大量混合着棉絮、麻绒和灰尘的厚重污垢,空气里悬浮的粉尘也肉眼可见。

我们低估了环境的恶劣程度,起初几天都只是简单防护,没有佩戴专业的防尘口罩。几天后,我的身体发出了强烈的警报,开始频繁地咳出黑色浓痰,连擤出的鼻涕都带着明显的黑色污迹,仿佛呼吸道在排出那些吸入的污物。

更糟糕的是,就在拆除工作结束不久,可能因为粉尘损害了呼吸道的防御能力,加上连日劳累免疫力下降,一场严重的“感冒”袭来。医生按常规呼吸道感染治疗,我吃了消炎药并且连续挂了好几天的点滴,但是效果甚微,咳嗽、胸闷的症状丝毫没有缓解。后来,医生调整了方案,怀疑是粉尘引发的呼吸道炎症,给我开了一种吸入药。说来也神奇,使用这种吸入药后,短短几天,不适感就显著减轻,病情迅速好转,基本恢复了正常。

现在回想起来,那很可能是我潜藏多年的慢阻肺病“露出马脚”了,毕竟我从17岁高中时期就开始抽烟了。过去感冒时也常伴有痰多、轻微气短的情况,只是从未像这次般严重。我从三十几岁起就养成了每天快走散步的习惯,但那次发病期间,我平常轻松走完的路程变得异常艰难,走不了多远就呼吸急促,氧气似乎怎么都吸不够。

那次“治好”之后我并未深究,然而,隐患已经埋下。2008年至2019年间,类似的憋闷感又出现了三次,用现在的话说就是慢阻肺病的“急性加重”。每次诱因似乎都是感冒,紧接着呼吸道症状就会急剧恶化,喘气变得极其困难。可惜当时我对慢阻肺病毫无概念,更谈不上规律用药。每次发作,我都简单地将其归咎于“重感冒”,自己胡乱吃些感冒药、消炎药对付过去,熬过最难受的那几天,等症状缓解了也就不管了。

我一次次错过了确诊的机会,直到2019年,我去了三甲医院的呼吸科就诊,医生安排做了肺功能检查,结果一出来他就明确告诉我:“你这已经是中重度慢阻肺病了。”随后进行了全面检查,诊断结果还包括了肺大泡、肺气肿,以及相伴多年的过敏性鼻炎和过敏性气管炎,纠缠我十多年的病因终于真相大白。我看着报告,感到震惊又懊悔,要是早点知晓和治疗,肺也不至于坏成这样。

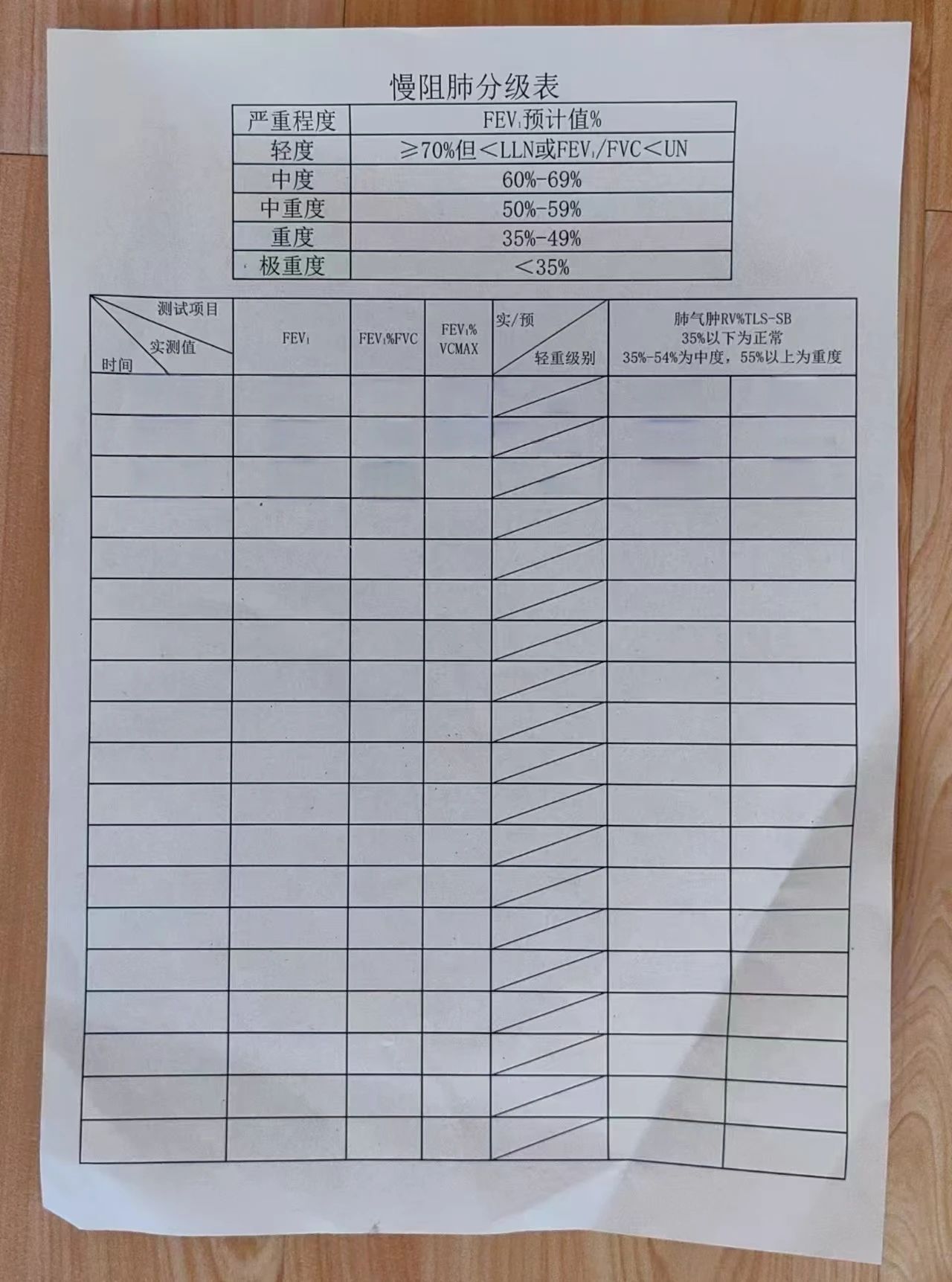

我设计的肺功能追踪表格成了肺部健康的“晴雨表”

作为曾在危难时带领数千名职工让工厂起死回生的老领导,确诊之后,我把管理工作队伍的铁腕用在了管理自己的健康上。

听说不少病友对肺功能检查望而却步,原因五花八门,有人一使劲呼气就会剧烈咳嗽,有人则无论如何都难以完成一次真正用力的呼气。坦白说,最初我也被这些担忧困扰着,但后来查阅了不少相关的医学资料和科普文章后,我才意识到规律的肺功能检查是评估我肺部状况的金标准。 如果逃避检查,医生就无法准确判断我病情的严重程度是稳定了、好转了,还是悄无声息地恶化了,自然也就没有调整治疗方案的依据了。

考虑到这关乎我的长期健康管理,我最终下定决心,克服了内心的抗拒,坚持把肺功能检查做下去。回想起来,医生最初建议是每半年查一次,后来根据我的情况稳定,调整到了基本每年一次。而我自己也逐渐从被动接受变成了主动关注,每次检查都像是一次小小的考试,隐隐期盼着能看到哪怕一丝一毫的进步。

为了让这份期盼看得见、摸得着,我专门花心思设计了一个肺功能追踪表格,用A4纸打印出来,清晰明了。我特意在表格上方标注了慢阻肺病的严重程度分级标准,并把几个至关重要的参数名称醒目地列出来,包括第一秒用力呼气容积(FEV1)、第一秒率(FEV1/FVC) 等等。每次检查完,我都会第一时间把关键数据补充进去,这样不仅能对比数字,更能一眼看清它们代表的意义。

△我近期不在老家,无法拍摄已填写数据的表格先给大家参考一下表格模板

冬季南下、夏季北上,我像候鸟一样更换生活环境,只为避开气候变化对呼吸系统的刺激

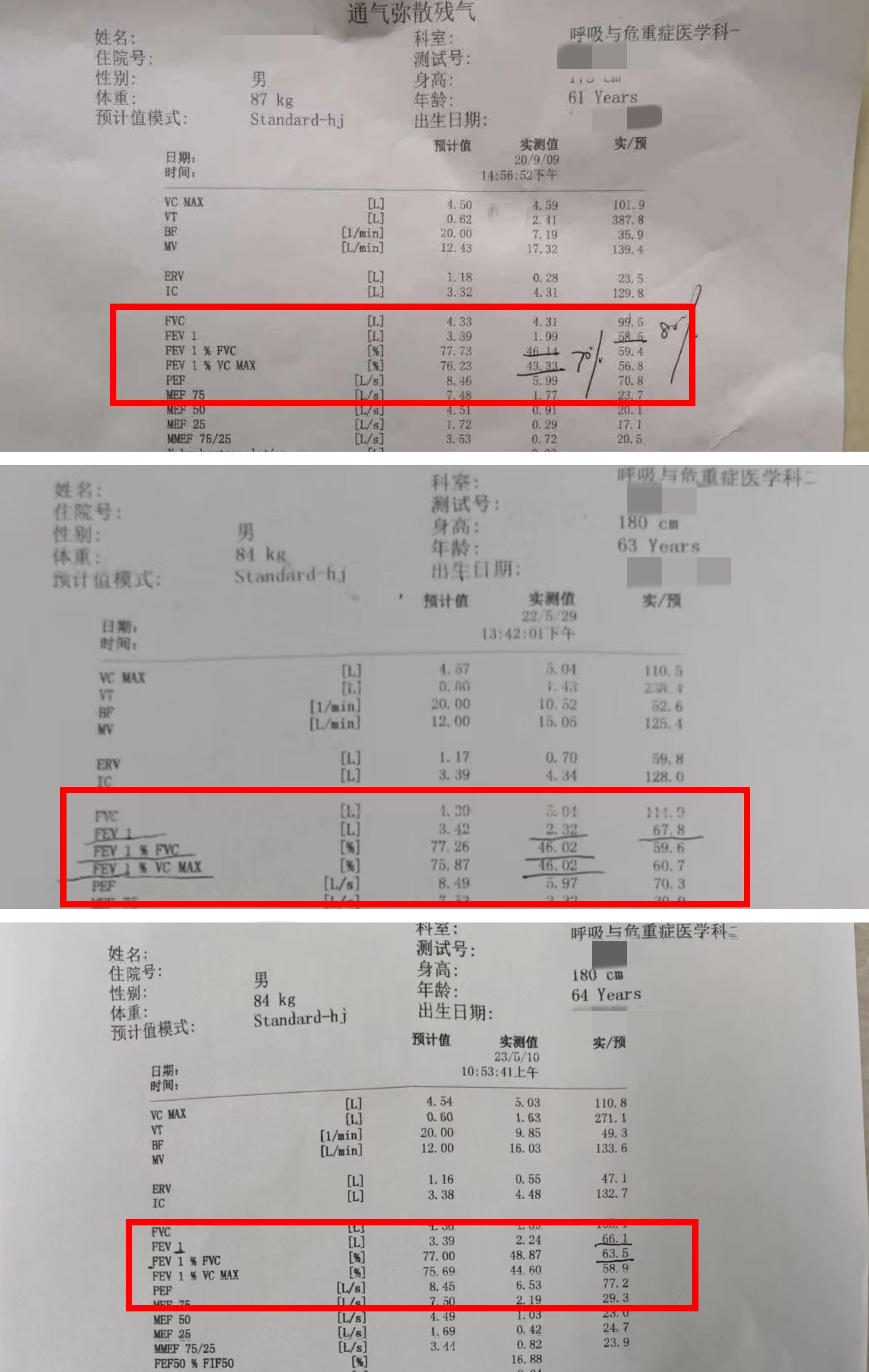

在过去的几年里,我的关键肺功能指标波动幅度非常小,肺功能得到了有效维持,没有出现明显的下降趋势。这一方面源于我平时对营养补充的重视,另一方面则是我对环境管理的格外用心。

△部分肺功能检查结果

得了慢阻肺病之后,我对温度和湿度变化、空气污染物非常敏感,冬季的寒冷干燥与夏季的炎热潮湿正是急性加重的两大主要诱发因素。虽然无法左右四季更迭带来的气候变化,但我主动迁徙,“候鸟式”地规避不利气候,到对呼吸道更友好的环境中生活。

我冬季去三亚、西双版纳等热带地区生活,那里冬季湿度适中,气温通常在15-25°C甚至更高,能避开干冷空气对气道的刺激。夏季则到威海等相对凉爽的地方,以免高温高湿给呼吸和心脏造成额外负担。

大家也可以在医生指导下结合自身情况选择地区,但是更换生活环境绝不能替代治疗,还是要坚持规范用药、定期复查,才能更好地管理疾病。

规律的力量训练和有氧运动给了我十足的底气

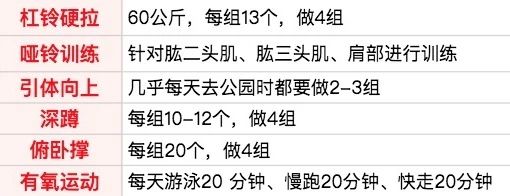

早在确诊慢阻肺病前的2013年,我就开始做规律的力量训练了。即使确诊的消息如冷水浇头,我也未曾动摇,更没有降低强度。我在家里专门找了一个空房间打造了居家健身房,每周都会系统训练胸、背、肩、上肢、下肢五大肌群。即使是在冬夏季节更换了生活的城市,用于锻炼的哑铃、杠铃等器械我也都装上车一起带着。

下面分享的是我个人的运动规划表,不过,这套规划节奏较强、负荷较重,可能并不适合运动基础薄弱或年长的朋友。仅供大家参考借鉴,请务必结合自身状况,量力而行,安全第一。

得益于规律的运动习惯,我的整体免疫力一直维持得相当不错。再加上从62岁起,我每年冬季都会接种流感疫苗,并且还接种一次肺炎疫苗(应当每5年接种一次)。这些措施效果显著,近几年里,我几乎没怎么感冒过。即使是新冠疫情后期不幸“中招”,我也在短暂发烧后便迅速康复,未受太大影响。

在体力方面,我也有着十足的底气。日常需要提着各种重物上下楼梯,对我而言完全不在话下。我家住在七楼,从一楼到我家门口,不多不少正好97级台阶,即便是提着差不多20斤左右的大米或者一桶饮用水,我也能一步不停地直达7楼。

正因为自己淋过雨,现在总想为别人撑把伞

回首2008年到2019年那痛苦而麻木的11年,我的心中依然沉甸甸地压满了遗憾,那时若能及时诊治,我的人生轨迹或许截然不同。

或许是因为自己“淋过雨”,我现在总想为别人“撑把伞”。每当在街头巷尾看见那吞云吐雾的人,特别是那些已经走路气喘吁吁、瘦削、一活动就“脖子青筋暴起”的老年人,我就会毫不犹豫地走上前去劝他们尽早戒烟和检查肺功能,以免在不知不觉中患上了慢阻肺病。不仅如此,我还将《看呼吸》平台每周三播出的科普直播节目转发给身边的朋友和家人,希望那些真实的病例剖析、实用的防治方法能够帮他们减少一些健康盲区。

然而,大多数人一听到“肺病”二字,脸上立刻浮现出抵触和忌讳的神情,要么觉得“晦气”,要么抱着“哪能那么巧轮到我”的侥幸,要改变一个人根深蒂固的观念和习惯谈何容易?往往只有像我当年一样,顺畅的呼吸真的成了奢望,才会幡然醒悟。

尽管质疑与回避接连不断,我依然会尽己所能做一名“慢阻肺病防治义务宣传员”,用我走过的弯路、承受过的代价作为警示,帮助他人在肺功能尚可挽回之时就获得及时、规范的治疗。

患者故事征集

在过去两年里,《看呼吸》曾推出系列专访《我的呼吸故事》,很多呼吸慢病患者用心讲述了自己患病、看病的体验,比如,72岁的魏大爷讲述了如何用四年时间就打破了“慢阻肺病不可逆”的魔咒,51岁的张女士分享了一张“运动处方”扭转她人生轨迹的故事,一个20 岁出头的极重度肺功能障碍患者讲述了自己如何用整个青春从恐惧变得无畏……

有读者从《我的呼吸故事》中获得了疾病知识,还有人汲取了面对困境的力量。

为继续传递这份力量,我们真诚地欢迎所有患有呼吸慢病的朋友们联系小助手,讲述您生病、看病的真实经历,或其他与健康相关的有趣体验或感悟,我们将会根据您讲述的内容撰写成文章。

大家也可以将自己的经历写成故事,并发邮件至editorkanhuxi@163.com投稿。

说明:

1、只接受基于本人或近亲属真实经历,不接受虚构内容。

2、稿件必须是原创且未在其他平台发表过。

3、文章字数建议在 1000-2000 字。

4、编辑部审稿、修改、加工后发布。

5、请在邮件中注明常用联系方式(手机号或微信号)。

6、对于接受采访或撰写故事的患者,文章一经发布,付稿酬 500 元/篇。

扫码添加小助手,加入患者群交流