“65岁的老蔡是有40年烟龄的‘老慢阻’,过去十年间反复咳嗽、咳痰,他每天都给自己做量表评分,但总仗着‘症状能忍’而忽略一些症状,还经常自行减药。去年冬天,他像往常一样晨练时突然喘不上气,嘴唇发紫,被紧急送医后,发现血氧饱和度仅85%,胸部CT提示双肺弥漫性肺气肿,被诊断为慢阻肺病急性加重合并Ⅱ型呼吸衰竭。”

南京医科大学附属江宁医院呼吸与危重症医学科杜兴冉医生向我们讲述这个病例时提到,其实细问之下,老蔡有一些预警信号早该引起重视。

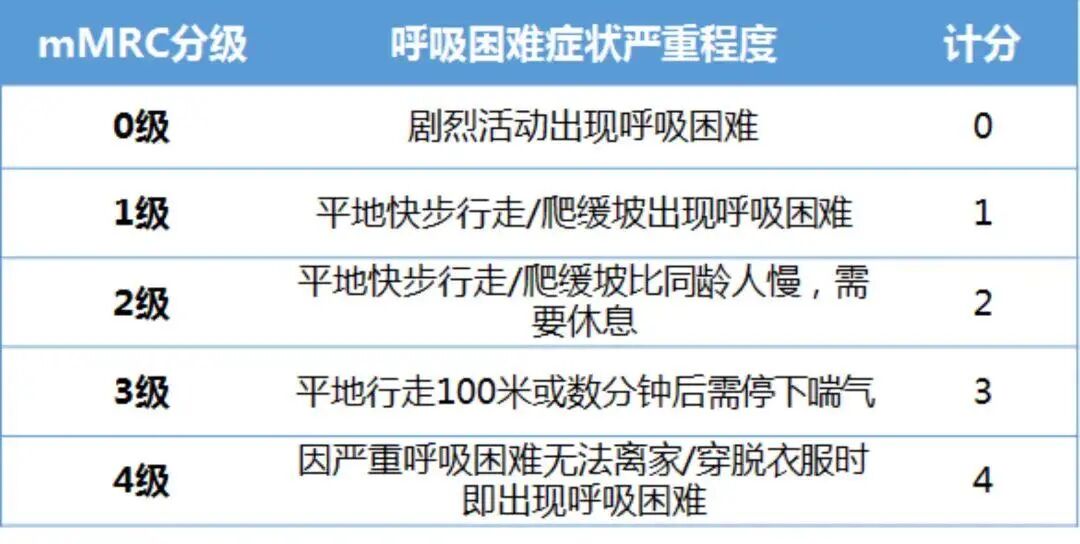

mMRC评分把握一个细节:就高不就低!

“一般慢阻肺病患者我们都会教大家使用两种量表评分,在家就可以方便测评,一种叫mMRC评分,一种叫CAT评分,测评发现,老蔡近半年的CAT评分已从12分飙升至28分,mMRC评分也从1级升到3级。”

为何他自评时没测出来?究其原因,老蔡的教训是最初自评mMRC评分为1级,他认为自己只是走坡道有点喘,但实际已出现了夜间憋醒,但这条症状属于3级,因此他“就低不就高”,选择1级是错的,量表评分滞后导致了他延误治疗。

CAT评分把握一个细节:症状挨个核对不漏算!

“有些患者常常会只记自己感觉明显的前几种主要症状,这样做也是错的。比如老蔡,他对自己症状自评是9分,但他把痰液变稠忽视了,因此结论就<10分,定为‘轻微影响’,但实际上如果加上这一项,就不是轻微了。如果再加上他的所有症状,他在这次急性加重前就已经达到28分,属于≥20分的严重影响等级,早就应该就医了。”

杜医生告诉我们,CAT评分的意义和关键作用就是尽量详尽地记录症状、叠加总分,如果总分增加较之前≥2分,即提示病情恶化,患者还应根据评分变化制作曲线图,评分曲线是医生调整用药的重要依据。

mMRC/CAT评分具体如何做可全面掌握病情波动?

“mMRC主要用于测呼吸困难,我们可以把它当做是呼吸困难的‘温度计’,它的分级标准主要有5个等级,每个等级对应一定的场景模式下呼吸困难的自我感觉程度,大家务必记好——0级:剧烈运动才气短(如爬山);1级:快走或爬坡时气短;2级:平地行走比同龄人慢或需休息;3级:走100米即需停下喘气;4级:穿脱衣服时都呼吸困难。每日记录1次,若评分≥2级(即2分及以上)提示症状加重,需就医评估。”

“而CAT(慢阻肺病评估测试)量表主要是综合症状的‘全景扫描仪’,大家可以这样来理解,就不会记混。CAT评分包含8项评估内容,分别是:咳嗽频率、痰量颜色、胸闷程度、爬楼梯耐力、家务能力、外出信心、睡眠质量、精力状态。这8项缺一不可,不能漏掉。每项0-5分,总分0-40分。0-10分:病情轻微;11-20分:中度;21-30分:重度;31-40分:极重度。每周记录1次,总分增加≥2分提示病情恶化。”

杜医生强调,这2种评分量表,细节上有个关键把握,一定要选对,mMRC评分管呼吸困难的程度,得细,每一级之间的细节上的自我感受的把握要精准;CAT评分管综合症状,得全,不能只重视哪几种,轻视或对其它几种忽略不计。

用好辅助监测工具,在家测评变得很快,一目了然

“有些患者会认为,定期做量表我记不起来每天的细节怎么办?我向大家推荐辅助监测的工具,很简单,就是记录症状日记和体征监测,它们就能辅助我们捕捉到隐形的恶化信号。”

杜医生告诉我们,记录症状日记,掌握好记录要点就变得轻松简单,一是咳嗽频率与性质(如干咳/有痰、痰量及颜色)例如黄脓痰增多就提示细菌感染;二是气短/胸闷发作时间(如活动后、夜间);三是血氧波动:建议每日晨起、睡前用指脉氧仪测量,比如晨起血氧从92%降至88%,需警惕肺功能衰退;四是运动耐量(如步行距离、上下楼梯耗时),比如从能爬3层楼到只能走50米。举个例子,患者老蔡在记录症状日记时就有一个疏忽,他没有记录夜间因胸闷频繁坐起的情况,像这样的细节一般慢阻肺病患者我们都会教大家使用这两种量表评分,在家就可以方便测评,都很重要。

体征监测简单理解就是监测身体发出的“红色警报”,主要三方面,一是监测体重骤变:比如一周增减1-2kg(可能因肺水肿或感染);二是监测呼吸频率:比如静息时超过24-28次/分钟(正常12-20次)提示呼吸代偿;三是监测紫绀现象:指端发绀提示缺氧加重。每天做好监测,再做评分的时候就变得很快,能一目了然。

杜医生强调,通过mMRC/CAT量表主要目的就是捕捉我们的细微变化,早发现急性加重;再结合症状日记和体征监测来识别清楚急性加重前兆,做到早干预;医生也会依据我们的监测数据优化用药与康复方案,做到早调整。一定不能把量表只当做是冰冷的数字,它们是您与医生沟通的“健康密码”,要学会把监测变成生活习惯。

扫码添加小助手,加入患者群交流

专家简介

杜兴冉

南京市江宁医院呼吸与危重症医学科副主任医师;南京医科大学副教授、硕士生导师;江苏省医学会呼吸病学分会青年委员;江苏省医学会肝病分会病毒性肝炎学组委员;江苏省医院协会传染病医院分会委员;《解放军医学杂志》青年编委;主要研究领域:呼吸道重要病原菌致病机制及新型疫苗学研究;主持国自然青年基金项目、省自然青年基金项目及省高等学校基础研究面上项目各1项;参与国家自然科学基金面上项目3项;参与发表SCI、核心期刊论文20余篇,以一作及通讯发表SCI论文10余篇;授权国家发明专利2项,参编教材2部。